坚守4年!莲花街道102名退役军人成基层治理“硬核力量”

2021年的夏天,当61名退役军人带着一身戎装的烙印,在莲花街道许下“若有需,我必在”的约定,莲花街道退役军人志愿服务队(以下简称“志愿服务队”)就此扎根。

这4年来,他们用军人的底色,把“服务”二字刻进了日常。如今,志愿服务队已从最初的61人变成了102人。他们用“退役不褪色”的坚守,把102份温暖拧成一股绳,为基层多元共治注入“迷彩力量”。

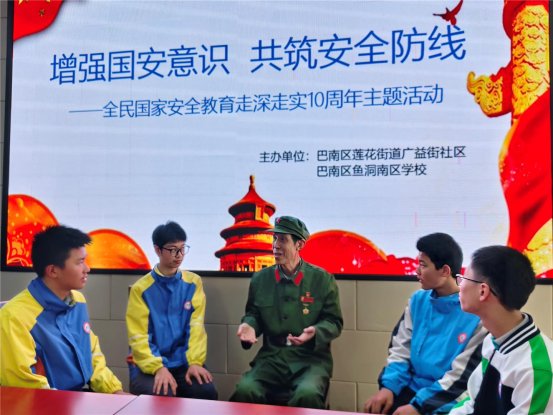

校园里的“红色讲师团”

让国防教育“活”起来

“猫耳洞外炮火纷飞,我们攥着枪杆,哪怕手脚冻得发麻,也没退后半步……”秋日的阳光透过窗棂,洒在莲花街道南区小学的课堂上。65岁的参战老兵李运斌正用沙哑却有力的声音,向孩子们讲述对越自卫反击战的往事。

台下的小听众们睁大眼睛,攥紧小拳头,静静聆听着课本之外的“战斗记忆”。

李运斌是志愿服务队的一员,也是校园里的“常客”。这支志愿服务队里,有参战老兵、残疾军人、退役军官,还有年轻的义务兵,他们带着“活历史”的独特优势,成了校园国防教育的“移动教材”。

莲花街道牵头搭建“红色故事汇”品牌平台,组织队员们担任中小学国防教育校外辅导员,把课堂从教室延伸到革命旧址、国防教育基地,让青少年在沉浸式体验中感悟家国情怀。

“光讲理论不够,得让孩子们‘摸得着’军人的生活。”队员们结合自身经历,设计了军事训练体验、革命歌曲传唱、国防知识竞赛等活动。截至目前,志愿服务队已在辖区中小学开展国防教育主题活动20余场,覆盖学生1500余人次。曾经的“战场英雄”,如今成了未成年人思想道德建设的“引路人”,用红色基因点亮青少年的成长之路。

田埂上的“迷彩援军”

为乡村振兴“添”动力

“这段时间秋种,多亏了退役军人的帮助。”看着自家大棚里刚翻新的蔬菜地,大中村菜农林中惠笑得合不拢嘴。

作为重庆主城重要的蔬菜保供基地,大中村长期受劳动力短缺、销售渠道有限的困扰。志愿服务队的到来,为这里的乡村振兴按下了“加速键”。

针对菜农的“急难愁盼”,志愿服务队量身打造“采收—销售—配送”一体化帮扶链条,成了田埂上的“固定支援”。

采收季里,队员们化身“农忙突击队”,戴着草帽、挽着裤脚钻进大棚,帮劳动力短缺的家庭抢收时令蔬菜。

销售端的“堵点”,也被队员们一一打通。他们带头学习直播带货,组建起一支由年轻退役军人组成的电商团队,在抖音开设“菜好吃”店铺,还建立社区团购群,把大中村的新鲜蔬菜直接送到居民家门口。

在线下,队员们还主动对接金渝超市、钱大妈等企业,签订“农超直采”协议,让蔬菜从田埂直达货架。

今年以来,服务队累计帮助销售蔬菜48万斤,为80余户村民增收共50万元,蔬菜物流损耗率从25%降至8%,用“迷彩绿”为乡村振兴绘就了增收致富的“幸福色”。

社区里的“全能管家”

织密民生服务“暖”网络

“小朋友,江边危险,快到岸上来!”夏日午后,在花土湾社区滨江堤坝上,退役军人李耀文的洪亮喊声穿透江面。他穿着救生衣,手里握着长竹竿,正沿着河岸巡查。

这是志愿服务队“暑期护苗”行动的日常,也是他们扎根社区、守护民生的一个缩影。

社区是基层治理的“最后一公里”,志愿服务队在这里化身“多面手”,把部队的优良作风转化为服务群众的细腻实践。

每到夏季,队员们组建的防溺水巡防队便会准时“上岗”,早晚两次沿着长江沿岸危险水域巡查,从提醒玩耍的少年,到劝返野泳的居民,从设置警示标志到开展救援演练,用脚步筑牢安全防线。

今年暑期,巡防队累计巡查120余次,劝阻危险行为40余起,筑起辖区安全防线。

在乌洋街社区,志愿服务队组建的“老兵调解室”成了邻里和谐的“稳压器”。楼上漏水、楼道堆物、停车纠纷等“家常矛盾”,到了退役军人调解员手里,总能找到化解的突破口。

队员张勇在部队时擅长做思想工作,他常说:“邻里纠纷多是‘一口气’的事,我们站在中间讲情理、摆道理,大家自然愿意各退一步。”

近一年来,“老兵调解室”成功化解矛盾纠纷13起,调解成功率达95%,让“邻里情”回归社区生活。

巴南区政府网

巴南区政府网